Radio Program

What is the daily life of a space writer who races across the earth!?

大地を駆ける宇宙ライターの日常とは!?

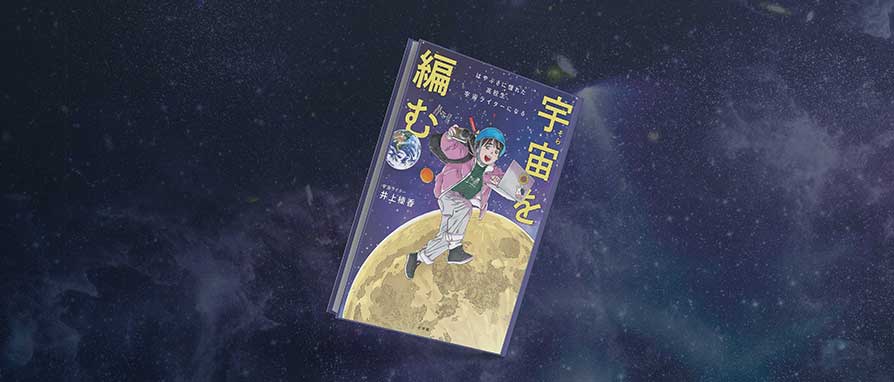

宇宙を編む / はやぶさに憧れた高校生、宇宙ライターになる

Special Guest:INOUE HARUKA

スペシャルゲスト:井上 榛香さま / 宇宙ライター

ー 本日はスペシャルゲストに、宇宙ライターとしてご活躍の井上榛香さんをお招きしスペース学、宇宙についてお話を伺ってまいります。井上さんは「宇宙(そら)を編む:はやぶさに憧れた高校生、宇宙ライターになる」を1月にご出版なされています。井上さんのお人柄や宇宙に対する熱い思いと行動力を、アストロゲート株式会社 代表取締役 大出大輔さまと共にたっぷりとお届けしてまいります。そもそも宇宙ライターってどんなお仕事ですか?

挨拶をすると必ず聞かれるのですが、宇宙ライターとは、宇宙を専門に取材・執筆をするライターです。

日本には10人くらいでしょうか。もっといたらすみません(笑)。海外にはもっとたくさんいらっしゃいますね。

ー 宇宙ライターの仕事内容ってどんなものなんですか?

簡単に言うと、宇宙に関する出来事や人物を取材し、記事を書く仕事です。ただ、一つの出来事だけで記事になるわけではなく、なぜこの現象が起こっているのか、どんなトレンドがあるのかを調べる必要があります。そのため、複数の出来事を追いながら、人に話を聞き、背景を深掘りしていくような仕事ですね。

普段は取材の予定によりますが、朝はメール対応をして、1回くらい取材や打ち合わせがあって、それが終わると記事を書きます。ただ、探査機の着陸などは人間の都合に合わせてくれないので、夜中に取材をすることもあります。

最近は本の執筆が多く、記事の本数は減っていますが短いものも含めて大体15〜20本くらいですね。

ー 宇宙ライターになろうと思ったきっかけを教えていただけますか?

もともと宇宙と文章を書くのが好きだったので、この2つを組み合わせられる仕事を探して宇宙ライターになりました。

ー 宇宙に興味を持ったきっかけは何ですか?

特にきっかけはなくて、3〜4歳の頃にはすでに興味を持っていましたね。プラネタリウムに行って「楽しい!」と思ったことは覚えています。

でも、高校生の時に小惑星探査機「はやぶさ」が地球に帰還したニュースを見て感動したのが、大きな転機になりました。それまでは天文学全般に興味があったんですが、探査機がこんなにすごいことを成し遂げられるなら、これからもっとすごいことができるはずだし、そんな分野に関わる仕事をしたいと思うようになりました。

「はやぶさ」がきっかけで、JAXAのタウンミーティングに参加したんです。そこで職員の方に「宇宙業界にはどんな仕事があるんですか?」と聞いたら、宇宙法という分野があると教えてもらいました。

宇宙法は法律の一分野で、これから人材がもっと必要になると言われていました。文系でも宇宙に関わる仕事があるんだと知り、それが大きな転機になりましたね。それで大学では法律や国際関係を学びましたが、それが今のライターの仕事にも役立っています。

ー 続いて、井上さんが出版した書籍について教えていただけますか?

1月31日に、「宇宙(そら)を編む:はやぶさに憧れた高校生、宇宙ライターになる」を小学館さんから出版させていただきました。

ー 出版されてからすぐに読ませていただきました。井上さんとのスペースポートでの牛糞ロケットの話が出てきて、懐かしく感じました。共有した体験が本の中に書かれているのは、読んでいてワクワクしましたし、それが冒頭に描かれていたのも印象的でした。

本の冒頭では、北海道スペースポートでのエピソードを紹介しました。

取材で訪れた際、「なんか牛糞の匂いがする…牧場じゃないのに?」と不思議に思ったんです。そこで、いろいろ聞いてみると、この地域は酪農が盛んで、牛の数が非常に多く、牛糞の処理が地域の課題になっていることを知りました。風向きによっては、街中にも匂いが広がる日があるそうです。

そこで「この問題をどう解決するのか?」と調べていくと、なんと牛糞からバイオメタンを抽出し、それをロケットの燃料にする計画があることが分かりました。

宇宙開発は環境に負荷をかけるイメージがありましたが、実は地域の課題や環境問題を解決する取り組みも進んでいると知り、驚きました。このエピソードを本の冒頭に入れることで、「宇宙に詳しくない人でも興味を持ってもらえるようにしたい」と考えました。

ー でも、あの話が最初に来たのは、完全に時系列順ではなかったですよね?エピソードの配置は、どのように考えられたんですか?

本の冒頭にはかなりこだわりました。最初に「はじめに」がありますが、その部分を読んで、「この本面白そうかも、買おうかな」と思わせるのが重要だと思っていました。書店で本を手に取ったとき、最初のページをめくって最後に判断することが多いので、宇宙に興味がない人でも「これ、ちょっと何なんだろう?」と思ってもらえるような内容にしなければいけません。

そのため、最初に牛糞の話を入れました。

ー あの牛糞の話は、インターステラテクノロジズ社のMOMOの打ち上げのタイミングで取材に来られた時の話ですか?

そうです。1回目は6号機かな2011年の7月です。

ー あの時、MOMOの打ち上げ取材に多くの方が来られていて、皆さんが打ち上げに関する記事を書かれていたと思います。その中で、どうして牛糞に着目できたのか、戦略的にうまく外れた視点があったのかと思ったのですが、いかがでしょうか。

もちろん、MOMOの打ち上げに焦点を当てた記事も書きました。記者会見で話されたことや、打ち上げがどのように行われたかなどをまとめた記事です。ただ、正直言って、打ち上げはオンライン中継で誰でも見ることができますよね。もし初めての打ち上げ成功なら話は別ですが、インターステラテクノロジズさんはその前にも成功していたので、ただの打ち上げ成功では読者の関心を引きにくいんです。

読者に興味を持ってもらい、「宇宙にもっと興味を持ちたい」「次の打ち上げを見に行きたい」と思ってもらうためには、現地でしか得られないエピソードを提供する必要があると思いました。打ち上げを現地で見られなかった人々にも、少しでもその空気感を感じてもらえる記事を届けたかったんです。そのため、五感をフルに使って取材していました。

ー 書籍の中で井上さんが特に印象に残っているエピソードはありますか?

この本は、いろんなエピソードを集めたエッセイで、ノンフィクション小説のように物語としても読めるように工夫しています。個人的には、最後の章にあるエイティブリーロケットの取材のエピソードが特に気に入っています。あの時の取材の内容が印象深くて、とても良い経験でした。

ー その章、写真が多かったので、すごく印象に残っています。あの旅は、どんなところが井上さんにとっては印象に残ったのでしょうか。

そうですね。ロケットの取材はもちろんのことですが、そもそも鹿児島の種ヶ島では、宿が全然取れないんです。自衛隊の基地工事が近くで行われていて、長期で宿を借りている人たちも多く、インフラ業者や建設業、電気業者の方々が増えている中で、H3ロケットの初の成功を期待してメディアやファンもたくさん集まることになります。ロケットの打ち上げ日程が発表された時点で、大手の予約サイトでは、宿が一つも空いていない状態でした。

どうしようかと思っていたところ、いつも使っているAirbnbで探してみたり、宿に一つ一つ電話をかけてキャンセルがあれば教えてほしいとお願いしたりしていました。そうやって頑張っても宿が取れず、「これ、キャンプするしかないのかな?」と思っていたら、奇跡的に宿を増築してくれる人が現れたんです。

その結果、打ち上げの1〜2週間前に増築工事が完了し、新しいお部屋に泊まることができました。

ー あの本を読むと、宇宙について全く知らない人が読んでも、宇宙がどんな風になっているのかがわかります。例えば、人工衛星の出荷がどう行われているかなど、普段目にしないような情報も書かれていて、非常に面白いです。仕事の内容も具体的に知ることができ、「こんな仕事があるんだ!」と驚く部分も多く、楽しく読めます。そして、宇宙での仕事がどんなものかも少しわかり、非常に充実した内容です。本当に、物語としての楽しさと仕事や宇宙業界の理解がうまくバランスを取っているんですよね。

宇宙に関する本は多くあるものの、宇宙開発やビジネスについての本は、ちょっと構えて机に座ってちゃんと読む必要がある本が多いという点です。それは、宇宙関係の仕事をしたい、頑張りたいという人にとっては非常に良い本だと思いますが、まず宇宙に興味を持ってもらうというフェーズだと、なかなか手に取ってもらいにくいのではないかと思うんです。

そのため、私が目指したのは、エンタメとしての感覚で、まるで小説を読むような感覚で宇宙に興味を持ってもらえるような本にすることです。「最近話題になってるな」と思って手に取ってもらって、「あれ?宇宙って面白いかも、興味が出てきたかも」と感じてもらえるような形にしたかったんです。

そのため、バランスが緩い感じでも、ちゃんと専門知識も織り交ぜ、読み終わった頃には、今宇宙で何がトレンドになっているのか、どんな技術が重複しているのかなどが自然と頭に入るように、そこには非常にこだわりを持って書きました。

ー 本を出すという大きな仕事を終えた後、井上さんがこれからやりたいことは何かあるのでしょうか?

一冊本を書いたら結構満足していたんですが、書き終わったら次に書きたいテーマが見つかってしまいました。実は、今年の1月に2冊を出版しているんですよね。そのタイミングで「これ以上書きたいことはないだろう」と思っていたんですが、書き終わった後に次のアイデアが湧いてきて、次は宇宙業界の人向けに、今回は私を起点としたエッセイのような形で書いたものとは違って、もっと密着取材をしてノンフィクションを書いてみたいと思っています。現在、その準備を進めているところです。

ー 次の作品もすごく楽しみにしています。実際、宇宙飛行士に憧れて宇宙に興味を持つ人が割と多いですよね。

それもありますし、日本は長らく有人宇宙飛行について、アメリカとロシアに任せておけばいいという考え方があったんです。けれど、最近その流れが少し変わり始めて、いつか日本も有人宇宙飛行ができたらいいねという方向になってきているのではないかと私は思っています。そうなってくると、エンジニアの皆さんがとても生き生きとしているのを感じます。頑張れば自分も日本のロケットに乗るロケット開発に携われるかもしれない、という気持ちで取り組んでいる様子を見て、どうしてそんな流れになったのか、と思いました。そのあたりを取材できると面白いのかなと思っています。ただ、このテーマは多くの人が関わっているので、じっくり取材するには1、2年かかりそうですが、その間に取材を進めていきたいと思っています。

ー その有人宇宙に関する流れが変わってきたという点が、実は井上さんが留学されていた国とも深く関係しているんですよね。

はい、実は、私はウクライナに留学していたんです。本は3章で構成されていて、2章はほとんどウクライナの話を取り上げています。なぜ留学したのかという話から、ウクライナの宇宙飛行士とランチをしたり、ちょっと軽いエピソードも交えつつ、2022年2月のロシアのウクライナ侵攻が始まった時に、ウクライナにいた友人や知り合いを日本に避難させる活動をしていました。10名ほどの人たちを日本に案内しようと思い、空港で待っていた時、メディアの人たちが押しかけてきました。

避難民の声を報道してほしいという気持ちはわかるけれど、実際にウクライナの厳しい地域から命がけで逃げてきた人たちに、今どんな気持ちかとカメラを向けられるのは、正直嫌な気持ちになりました。自分がその立場になったことで、取材で誰かを嫌な気持ちにさせることがあるのだと、改めて考えさせられました。

ロシアに対する憎しみもありましたし、私が通っていた大学が何度も攻撃され、大きな穴が開くなど困難な状況がありました。しかし、そんな状況の中で「平和の象徴」とされる国際宇宙ステーション(ISS)の話題が出てきた時、ロシアの宇宙飛行士がISSに行くことについて、私は本当に許せませんでした。

進行が始まって8ヶ月後、2022年10月に、日本人、アメリカ人、ロシア人の宇宙飛行士が一緒に宇宙船に乗り、ISSに向かうことが発表されました。その時、ロシア人を外してほしいと思ったし、なぜ外さないのか疑問に思いました。同じように感じている人が多いのではないかと思い、そのことを現地で取材し、ロシア側の温度感やアメリカの宇宙飛行士たちがどう考えているのかを調べました。

その取材を通じて、記事にして残すことに価値があると感じ、頑張ってケネディ宇宙センターに行ってきました。その体験について本に書きました。

ー 宇宙との関わり方は人それぞれで、どんな能力でも関わるチャンスがあります。このラジオを通じて、リスナーが自分の仕事と宇宙のつながりを感じられる回だったと思います。井上さん、最後に一言お願いします。

宇宙は意外といろんな形で携わることができる分野です。もし興味を持ってくださった方がいれば、自分にもできることがないか、どうかなと考えてみていただけると嬉しいです。

ー 本日はありがとうございました!