Radio Program

Build an AI App in Just 1 Minute

1分でできるAIアプリ

ChatGPTで“内製化”を実現!生き残りをかけて未来を変えろ

Special Guest:HONGO YOSHIYUKI

スペシャルゲスト:本郷 喜千さま / インディ・パ株式会社 代表取締役 / 生成AIコンサルタント

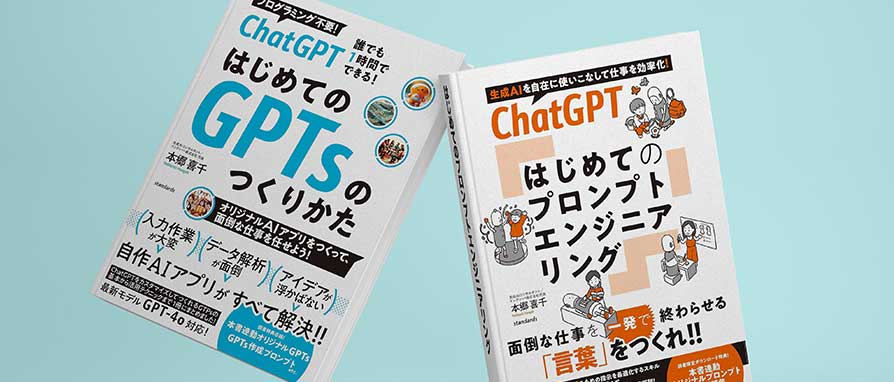

ー 本日のゲストは、生成AI教育・研修・コンサルティングに取り組むインディ・パ株式会社 代表取締役 本郷喜千さんです。今回は、本郷さんの著書である『ChatGPT はじめてのプロンプトエンジニアリング ― 生成AIを自在に使いこなして仕事を効率化』、『ChatGPT 誰でも1時間でできる はじめてのGPTsの作り方 ― オリジナルAIアプリを作って面倒な仕事を任せよう』この2冊を手に、AI時代の働き方と学び方について伺っていきます。

まず率直に申し上げると、「ChatGPTをまだ使っていない」ことは、すでにリスクになりつつあると感じます。使っている方も、その活用法を見直す必要があるのではないでしょうか。いずれにしても、これは“所有すべき知識”であり、“不可逆の進化”だと本書を通じて強く感じました。今回のキーワードは「プロンプトエンジニアリング」や「GPTs(カスタムGPT)」。自分専用のAIアプリを、しかも1時間以内でつくることもできる——そんな世界が、本郷先生の言葉で一気に身近に感じられます。

ありがとうございます。実は、昨日も勉強会を開催したのですが、そこで「1分以内にGPTを作りましょう」とお話ししたばかりなんです。

本の中でも紹介している「メタGPT」と呼ばれるしくみがあります。これはGPTを作るためのGPT、つまり“プロンプトをつくるためのプロンプト”ですね。このプロンプトを用意して、ChatGPTにお願いすると、すぐに文章を生成したり、アプリの中身を書いてくれたりします。これを活用すれば、本当に1分程度でGPTを作ることができるんです。

ー ChatGPTについては、すでに多くの方が耳にしたことがあると思います。「Generative(生成)」「Pre-trained(事前学習済み)」「Transformer(変容)」の頭文字を取って“GPT”と呼ばれ、今ではテキストだけでなく音声を含めた対話も可能になってきています。とはいえ、現在の日本におけるChatGPTの活用状況は、どの程度まで進んでいるのでしょうか。もし“設計図の完成度100%”が理想だとしたら、いま私たちはどこまで使いこなせているのか——その実感をお聞かせください。

そうですね、私の実感では、ChatGPTを「使っている」と言える人はまだ全体の1割以下。そして「使いこなしている」と言える人は、その中でもごく一部、数パーセントに満たないと思います。ただし、使いこなしている人にとっては、もはや仕事に欠かせない存在になっています。「これがなかった頃の働き方には戻れない」と、口をそろえておっしゃいます。

一方で、まったく使っていない人も多くいます。とくに教育現場では、強い反発がある例もあります。たとえば、ある大学でChatGPTを実務に活用している人が講義をしようとした際、隣にいた教員が「そんなものを学生に教えるな」と話を止めたそうです。

ー “知の独占”が崩れることで、既存の立場が脅かされる。それを本能的に感じて、排除に走るということもあるのかもしれませんね。まさにディスラプション(破壊)の本質がそこにあるのではないでしょうか。

おっしゃる通りです。私のたとえで言えば、「徒歩で目的地に行くのか、それとも車に乗って行くのか」という違いです。車があるのに乗らないのは、ただ知らないだけ、あるいは運転の仕方を学んでいないだけ。

たまに散歩を楽しむのはいいでしょう。でも、毎日の通勤に徒歩しか選べないとしたらどうですか? それが今、多くの人が置かれている状況だと感じています。

ー 本郷さんが生成AIに注目されるようになったきっかけについて教えていただけますか。

もともと私は機械学習系のAIに10年以上関わってきたんですが、当初ChatGPTは無料アカウントを持っている程度で、たまに会話に使うくらいの存在でした。

そんなある日、友人であるレストラン経営者から「店の外観(ファサード)をプロに相談しても、どうもしっくりこない」と相談を受けたんです。AIで評価できないかと尋ねられて、「それは開発に1年と1億円かかるぞ」と思いながらも、当時登場していたGPTs(カスタムGPT)の仕組みを思い出しました。

そこで試しに、その店舗の写真をChatGPTに読み込ませて評価してみたところ、驚くほど正確な分析結果が出たんです。それを見た友人は大興奮で、「AIってこんなことまでできるのか!」と。

その体験がきっかけで一気にのめり込み、GPTsを100本ほど作成。企画として出版社に持ち込んだのが今回の2冊の書籍につながっています。振り返れば、あれがちょうど昨年の2月。つまり私が生成AIに本格的に関わるようになったのは、まだ1年と少し前のことなんです。それまでは、ずっと従来型のAIに携わっていました。

ー 本郷さんは、ChatGPTの「GPTs」と呼ばれるカスタムAIアプリの開発にも力を入れておられます。ここでは、リスナーや読者の皆さんにもわかりやすく、GPTsとは何かを詳しく教えていただけますか。

はい。GPTsは、ChatGPTの有料プラン(月額20ドルの「ChatGPT Plus」)に登録することで使える機能です。簡単に言えば、自分専用のChatGPTアプリを作ることができる機能です。

普段、皆さんがChatGPTに毎回文字を打ち込んで、「こんな文章を作って」「こういうレポートを書いて」などと使っていると思いますが、GPTsを使えば、その作業をアプリ化してボタン1つで実行できるようになります。

毎日同じようなプロンプトを入力していた人にとっては、これまでの操作を一気に省略できるという意味で非常に便利です。スマートフォンでよく使うアプリと同じように、ChatGPTの中に“自分専用アプリ”をつくるようなイメージですね。しかも、すべて日本語だけで簡単に作成できるというのも魅力の一つです。

ー それができてしまう時代になったんですね。ChatGPTをある程度使っている方なら、すぐにでも始められるのでしょうか。

はい、基本的には誰でもすぐ始められます。作り方もとてもシンプルで、チャット形式で指示するだけで作れます。

私が行っている研修の中でも、最初の課題としてよく取り上げるのが「楽天トラベルなどのレビューコメントへの返信文を自動で作るGPT」です。たとえば「お客様からのクレームに、丁寧に返信するアプリを作って」と1行だけ指示すると、あとはGPTが中身を自動で組み立ててくれます。実際に私はそれを5分以内で作って公開するところまで行っています。ユーザーはクレームコメントを入力するだけで、的確で丁寧な返信文が自動生成される。そんなアプリがたった5分で完成するんです。

ー 先ほどお話に出た「カスタムGPT」は、たった1行の指示で驚くほど丁寧な返信文を自動生成してくれるとのこと。本書にも、レビューに対する丁寧な返信例が掲載されており、実用性の高さに驚かされました。一方で、これまでそうした“定型返信アプリ”や“業務支援AI”の開発を請け負ってきた企業やエンジニアの仕事は、今後どうなっていくのでしょうか。

生成AIによって、これまでの多くの業務は代替されるようになります。ですから、従来型のシステム開発に依存していた企業やエンジニアにとっては、仕事がなくなるか、単価が下がるかのどちらかになると思います。つまり、エンジニア自身が生成AIを使いこなせるようになるしか、生き残る道はないというのが私の見立てです。

ー 少し前まで、日本では“プログラマー育成”が国家的な課題として取り上げられていました。ところが、今や生成AIを使えば、コードを書くことすら不要になってきた。こうした変化を、国も本当に見越していたのだろうか……と感じてしまいます。

おっしゃる通りです。ちょうど今週出たばかりの調査で、アメリカでは今後もっとも求人が減る職種の上位に「MBAホルダー」と「プログラマー」が挙がっていました。

焦っている人も多いと思いますが、実はここには誤解もあります。AIは確かに一部のコード(=部品)は簡単に作れますが、商用レベルのアプリケーション全体を構築する力は、まだ備えていません。総合的な設計や安全性・信頼性を担保するようなシステム開発は、依然として人間の仕事です。むしろこれからは、“全体を見通せる上級エンジニア”のニーズが一層高まるでしょう。

逆に、初級レベルの「コードが少し書けるだけ」のエンジニア職は、生成AIの登場によって市場価値が急激に下がると思います。

ー ChatGPTやGPTsを使ったアプリ開発が進むなかで、今後どの業界とシナジーがありそうか、特に医療や介護分野における活用の可能性についてもお考えを聞かせてください。

直近の未来について言うと、まず覚えておきたいのは「自分が使わなくても、隣の人が使う。隣の人が使わなくても、ライバル会社が使う。そして世界中の誰かは確実に使う」という現実です。つまり、“使わない”という選択肢は、もう存在しません。これが私がよく話す「ミラリズ(未来のリアリズム)」です。

業界としては、スマホやPCを使うすべての業種がAIの影響を受けます。特に私が携わっている障害者支援施設では、職員の多くが本来のケア業務よりも、レポート作成や記録入力といった事務作業に多くの時間を費やしているのが実情です。

私が提案したのは、パソコンに向かうのをやめて、スマートフォンで音声入力+生成AI+Google Workspaceで業務を完結させる方法です。ChatGPTにGoogle Apps Script(GAS)を書かせれば、報告内容を自動で所定のフォームに送信することもできます。これは無料でできる上、システム会社に何百万円も払う必要もない。「口で話したことが、そのまま報告書になる」時代が、すでに現実になっているんです。

ー かつては「Google先生に聞け」と言っていた私たちですが、今はまさに“ChatGPT先生”に聞く時代ですね。思いついたことは、まず聞いてみる。文章で、音声で、とにかくAIに尋ねる——これを習慣化することが大切ということでしょうか?

その通りです。それがまさに“AIファースト”の考え方です。これから人間が担うべき仕事は「答えを出すことではなく、問いをつくること」にシフトしていきます。

だからこそ私は、「良い質問をつくる力」こそが、AI時代を生き抜く鍵だと思っています。これは対AIだけでなく、人とのコミュニケーションにも活きる力です。そのトレーニングとしても、ChatGPTの音声対話機能を使ってみるのはおすすめです。最近では検索機能もついて、ニュースや天気も音声で答えてくれますし、会話の質も格段に上がっています。まずは気軽に話しかけてみる。そこからすべてが始まるのではないでしょうか。

ー 本郷さんのご著書では、「AIアプリの開発」だけでなく「管理」についても重要性が語られています。実は私自身も、GPTsや生成AIで作ったものがどんどん散らばってしまい、情報の整理が追いつかないと感じていました。こうした“AIとの付き合い方”において、管理や整理のポイントがあればぜひ教えてください。

これは非常に大事な視点ですし、現時点では技術的にもまだ発展途上のテーマです。各社が工夫を重ねていて、最近ではフォルダ分けやタグ付けなど、AIにもテーマ別に情報を整理できるような機能が出始めています。

私が特に注目しているのが、Googleの「NotebookLM」というサービスです。Googleのミッションである「世界中の情報を整理する」に沿って開発されていて、機能がどんどん進化しています。NotebookLMでは、Web検索結果やPDF、音声データ、YouTube動画などを一つのノートにまとめて格納できます。たとえば、1社の顧客情報が複数のExcelやPowerPointに散在していたとしても、それをNotebookLMに入れておけば、すべての内容を全文検索できるんです。

さらにすごいのは、その情報に対してチャット形式で質問ができるという点です。「このお客様とのやり取り、どうなっていたっけ?」と聞くと、過去の文書やメモをもとにAIが答えてくれる。しかも、最近追加された機能では、その情報全体を2人の男女の対話形式で要約し、10分ほどの音声コンテンツとして再生してくれるという新機能も登場しました。これもすでに日本語対応済みなので、どなたでも試すことができます。こういった方向性が、今後の「AIとの情報整理・共有の未来」になっていくと感じています。“情報を探す”から“情報と話す”へ——これが次のステージです。

ー 私たちは「使われる側」ではなく、「使いこなす側」になるべきです。AIには多くのメリットがあります。一方で、考える力の低下やリテラシー格差といった懸念もあるのが現実です。だからこそ、最終的な判断や責任、感情の理解といった人間ならではの役割は、これからも重要になるのではないでしょうか。本郷先生は、どうお考えですか?

まさに、おっしゃる通りです。AIのトラブルや炎上の多くは、リテラシー不足によるものだと思っています。私はこれを「スマイルカーブ型の仕事の構造」で説明しています。つまり、「最初(発注)」と「最後(検収)」を人間が担い、その間の製造や開発はAIに任せていくという形です。

AIが得意なのは、明確な指示が与えられたプロセスの自動化や繰り返し作業。しかし、そもそも何を求めるのか、その仕様や要件を正しく定義する力は人間にしかありません。また、出来上がった成果物が「本当に望んだものかどうか」をチェックし、責任を持って提供するのも人間の役割です。ちなみに、「AIは責任を取りますか?」とChatGPTに聞くと、はっきり「取りません」と答えます。責任を負うのは人間です。その覚悟があるかどうかが、AI時代を生きるうえで極めて重要になります。

もうひとつ重要なのは、AIに判断させる際の「基準」を人間が設計することです。たとえば、複数の価値観や条件がある中で、どれを重視し、どう重みづけするか——この“設計”こそ、人間に求められる役割です。私たちはこれから、AIに「どう判断させるか」を考える存在になります。そして、その前提となる「問いをつくる力」こそ、最も大切なスキルになっていくと考えています。

ー AIを使うか使わないかは、もはや選択の問題ではなく、社会の大きな流れの中での“前提”となりつつあります。生成AIのスピードと規模は、まさに過去の産業革命を凌ぐもの——だからこそ、私たち一人ひとりがその変化に向き合い、使いこなす姿勢が問われています。

本日ご紹介した本郷喜千先生の著書『ChatGPT はじめてのプロンプトエンジニアリング』、『ChatGPT 誰でも1時間でできる はじめてのGPTsの作り方』は、その第一歩として最適なガイドとなるはずです。本郷先生、本日は貴重なお話をありがとうございました!